感動の時空間

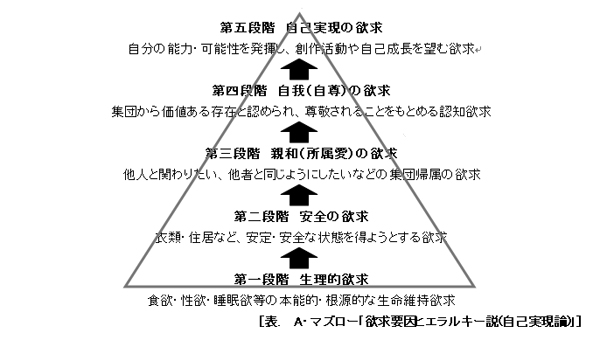

感動の意義は、生に対して肯定的な情動が経験される頻度や強度によって表され、そのベクトル方向は幸福感の充足にある。いいかえれば、生活全般の満足感、あるいは、個人がみずからの「生」全体をどのくらい肯定的で好ましいものであるかが納得できるかにある。

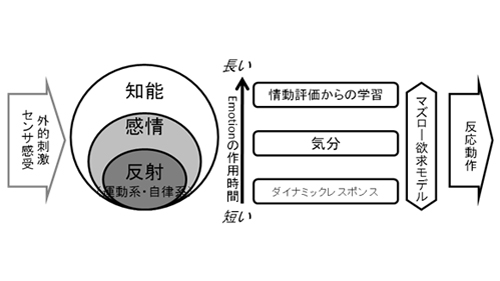

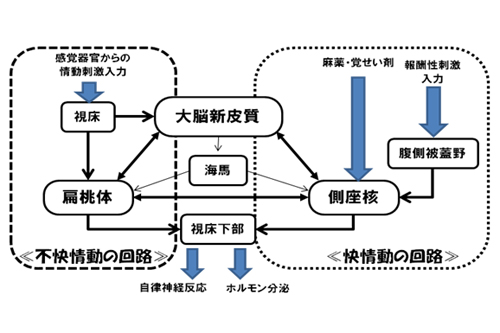

それを脳科学は"知性・情緒・意識という人間の精神活動を肯定的に結ぶもの"とし"種の生存のための活路探索"と解釈するが、進化生物学や生理学では所与の環境に最良に適応する生物反応(あるいはそのための能力)という角度からとらえようとする。

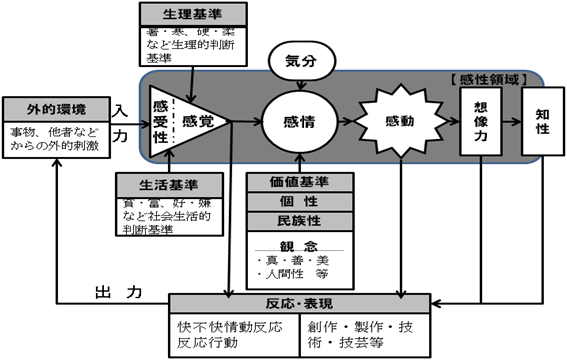

この方面からの研究では、たとえば、九州大学の綿貫茂喜教授(生理人類学)による「生理反応による感性科学研究」というテーマが基礎研究として知られている。

同大芸術工学研究院が所有する、気圧、酸素濃度、気温、湿度、光の照度と色温度、香り、擬似的無重量などの環境因子を自在に変化操作できる環境適応研究実験室を使って、さまざまな感覚刺激を被験者に与えて、その脳波や神経関連の電位、自律神経系、内分泌系や免疫系などといった生理反応の様子を検討していくことで、環境適応の視点から人の感動・感性事象の生理的特性を研究している。

また、金沢工業大学には感動デザイン工学研究所(所長神宮英夫教授)があり、その名が示す通り、人が感動するメカニズムを科学的に検証し、人に感動をもたらす製品(感動プロダクト)の研究開発することを目的に、高臨場体験シアターや脳活動を計測する光トポグラフィーをはじめとした最新研究実験設備で、感動を工学的にとらえて応用するための研究開発を行なっている。こうした状況については、また、別の機会に紹介したい。

ところで、具体的に人はどのような状況や環境下でどのような印象を感受して感動をするのか。あるいはどのような状況でいかなる感動が誘発されるのだろうか。まずはこのあたりをみていくことにする。

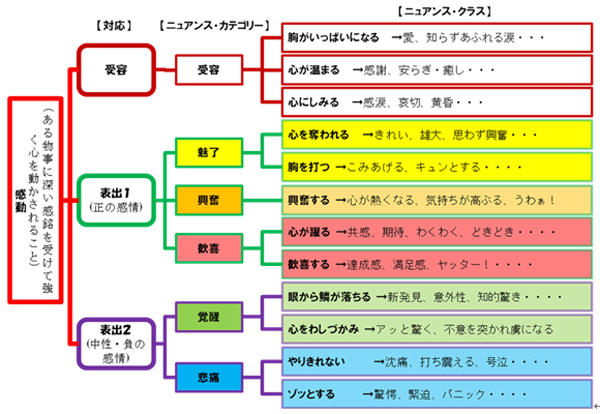

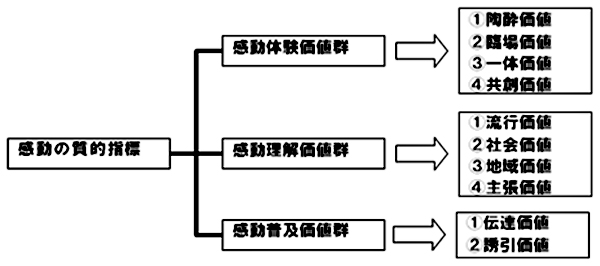

以前に「感動」を言葉のニュアンスの広がりから整理したNHK放送技術研究所による感動分類表を紹介したが、さしあたってそれにならってみる(第六回参照)。

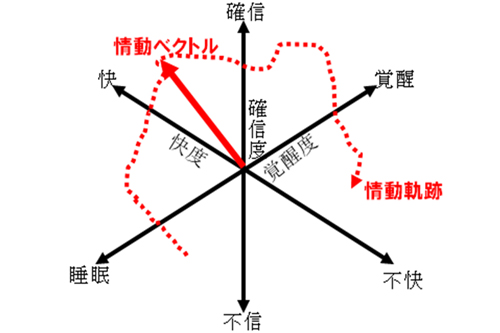

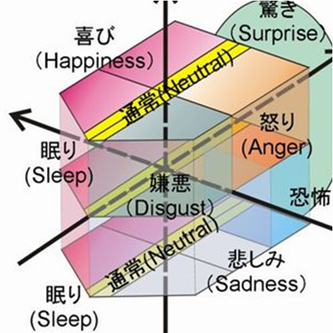

この感動分類表では、まず、感動を受容(受け止めるもの)と表出(感情表出したもの)とし、さらに表出を感情の正・負(及び中立)に分けた3つに大別する。感情の正・負とは、脳科学でいう"種の生存のための活路探索"、すなわち自己のおかれてある状況がプラスであるかマイナスであるかということである。また、そのいずれともつかない瞬間的な情動事象での印象を「中立」としておき、正・負の感動と緩やかに分離してある。

次に受容→「受容」、正の感情表出→「魅了」「興奮」「歓喜」、負(及び中立)の感情表出→「覚醒」「悲痛」と感動のニュアンスを6つのカテゴリーに区分して位置づけ、さらにその下位に12に分けた印象群をクラスとしてぶら下げている。

とりあえず、感動分類の基本的な6カテゴリーそれぞれの感動について、それと対応する感動体験のリアルな時空間としてどのようなものが当てはまるかを思いつくままに列挙し、以下に叩き台として示す。

受容感動の時空間

主体が状況や環境などに受け入れられたことを自覚してわき起こる感動で、「心にしみる」「心温まる」「胸がいっぱいになる」のクラスからなる。

思い当たるのは、状況や他者と打ち解けた場合である。または旅情、旅のロマンによる感動体験。さらに時間の旅ということで、郷愁や追憶にふける情感体験も含まれるだろう。

魅了感動の時空間

主体が憧れたり、畏敬する対象とかかわることから生じる感動で、「心を奪われる」「胸をうつ」のクラスからなる。

コンサート体験、芸術文化の鑑賞体験、ブライダル体験、上流・高級体験などが該当し、稀少な事物や人物との交流体験なども含んでいいだろう。

興奮感動と歓喜感動の時空間

前者は「興奮する」、後者は「心がおどる」「歓喜する」のクラスからなり、ともに主体が望む状況への参加、参観、遭遇などを通した、身心の高揚や熱中による感動である。強いて分けるならば、「興奮感動」は生理的な高揚性に比重を置き、「歓喜感動」は心理的高揚性に比重を置いたものとなろうか。

祭り、フェスティバル体験、コンサート体験、プロバガンダ・マスゲーム、スポーツ観戦、ギャンブル体験、絶叫マシーン体験、遊園地、テーマパーク体験などが該当し、エクスタシー刺激や非日常性が伴う。

覚醒感動の時空間

主体が驚愕、予想外の事態と遭遇した際に生ずる深く心に刻まれる感動で、「目が覚める」「心をわしづかみにする」のクラスからなる。

その多くが、演出構成上の工夫やハプニングなどによる印象深い体験である。博物館のハンズオン型展示、お化け屋敷や舞台技術の効果演出ギミックなど、あるいはドラマツルギー(作劇術)的テクニックやシステムなどが該当する。また、ホスピタリティのような人的ファクターからの感動体験も含まれよう。

悲痛感動の時空間

文字通り、主体が深い悲しみにおちいった場合や、それを思い出したり償う気持ちなどから生じる、いわば負の感動である。

状況や環境としては、葬式や祈念式典などのセレモニー、葬祭施設、宗教施設、霊園や霊場の空間。および、戦跡や事故現場跡などの負の記憶にまつわる場所が含まれる。また、悲しみの緊張から解放され余韻にひたるなど、癒しやカタルシス(精神浄化)として正の感動に転ずる作用もとどめておく必要があるだろう。

感動を誘う要素

次にこうしたことへ向けて人の感情・情動を激しく突き動かすもの、言い換えれば「血を騒がせるもの」にはなにがあるのか。これも正・負の感情の両方についてアトランダムにひろってみることにする。

【正の感動を呼び起こすもの】

◆美しいもの、◆楽しいもの、◆新鮮なもの・生々しいもの、◆存在や意味が強いもの、◆輝くもの、◆豪華なもの、◆活発に動くもの、◆魅力的なもの、◆劇的なもの、◆壮観なもの、◆興奮するもの、◆神秘的なもの、◆不可解なもの、◆暗示的なもの、◆謎なもの、◆驚異なもの、◆大胆なもの、◆最高・稀少なもの、◆崇高・超越的なもの、◆変化するもの、◆色彩的なもの、◆眩暈するもの、◆エキゾチックなもの など。

【負の感動を呼び起こすもの】

◆抑圧的なもの、◆不愉快なもの、◆不満足なもの、◆恐怖や苦痛を与えるもの、◆奇怪なもの、醜いもの、◆悲しいもの、◆絶望・退廃的なもの、◆調子はずれなもの、◆場違いなもの、◆軽蔑するもの、◆単調なもの、◆親密感のわかないもの、◆一貫せず不調和なもの、◆不安定なもの、◆危険なもの、◆得体が知れないもの、◆不明瞭なもの など。

これらのエレメントを状況場面化、物語化へ展開し、感情・情動を強く働かせやすいと思われる演出素材についても、あわせて考えてみると、正の感情・情動へ誘導しやすい演出テーマ要素としては、

◆異国・異郷テーマ、◆未知に対するテーマ、◆隠れたもの・隠されたものに対するテーマ、◆はるかなるものに対するテーマ、◆理想とするものに対するテーマ、◆神秘的なもの・言葉で語れないものに対するテーマ、◆夢や空想と現実の混交に対するテーマ

――などがあり、これらを集約すれば、「ロマン」という一語に、また、共通する基本要素として「希望」、「愛」、「未知」のカテゴリーでくくれそうだ。

とすれば負の感情・情動にとっては、単純に反対のコンセプトがあてはまる。たとえば艱難辛苦の現実・現世としての「リアル」。サブカテゴリーとしては「不安・嫌悪(グロテスク)」、「白け(マンネリ)」、「苦痛」あたりだろうか。

ここでは感動を誘う要素を正・負の二分法で列挙したが、これはあくまで要素ピックアップのための便宜的なもので、感情が基本感情だけでなく混合感情として表出されるように、実際の感動もこれらが二項対立に存立するのではなく複雑な複合体として立ち現われるのである。

そのため、感動をビジネスなどで実用化する場合には、こうした誘発要素や印象効果を高めるための何らかの作為技術が必要になってくるのである。

* * *

次回はこうした諸要素の構成体であり、人の感情を強烈に動揺する空間環境の代表的なものとして、「祭り」を題材に感動時空間の基本的な仕組みをみていこうと思う。

(・・・・to be continued)